Na segunda metade do século XIX, enquanto o Brasil tentava se redefinir após a abolição da escravidão, a Teoria Eugenista passou a orientar políticas públicas e alimentar imaginários sociais. Defendia-se, portanto, a ideia de que existia uma “raça superior” — branca, europeia, mais civilizada — e que, por isso, o país deveria adotar o embranquecimento como projeto de nação. Inspiradas nas teorias raciais europeias, as elites brasileiras sustentavam que o progresso nacional dependeria, sobretudo, da imigração europeia, responsável por clarear gradativamente a população.

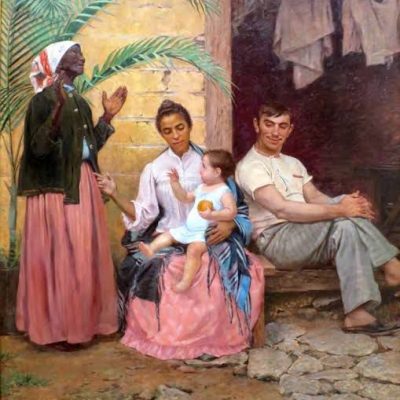

A pintura A Redenção de Cam, de Modesto Brocos, tornou-se, nesse sentido, símbolo visual desse ideal. A cena — uma avó negra, uma mãe mestiça e um neto branco — ilustra, com clareza, a ideologia do embranquecimento em ação.

Democracia racial: o mito que mascara a violência

Nas primeiras décadas do século XX, esse imaginário originou, por conseguinte, um discurso que se fortaleceu rapidamente: o de que o Brasil havia se tornado uma democracia racial. Na obra Casa-Grande & Senzala, Gilberto Freyre descreveu as relações entre senhores e escravizados como harmônicas, defendendo que a miscigenação criara um povo cordial e unido, livre de antagonismos raciais profundos. Entretanto, essa narrativa ignorava — ou escondia deliberadamente — a violência sistemática, o apagamento cultural, os abusos e a resistência presentes, desde o início, na formação social brasileira.

A partir da segunda metade do século XX, autores como Florestan Fernandes passaram a questionar essa visão. Eles demonstraram, com base em evidências concretas, que se tratava de um mito que, ao se repetir, impedia a sociedade de reconhecer desigualdades concretas, exclusões históricas e a marginalização de negros e indígenas. Além disso, esse mito não ficou restrito às ideias; ele se manifestou nas estruturas sociais e, sobretudo, nas formas de afeto moldadas dentro das famílias brasileiras.

Pensando o racismo como trauma transgeracional

A psicogenealogia entende que traumas históricos não permanecem no passado. Eles se internalizam, repetem e se expressam em sintomas, silêncios e padrões familiares. Tudo aquilo que ninguém elaborou se transforma, inevitavelmente, em padrão. O que não se nomeou, por sua vez, vira crença. A filósofa e psicanalista Lélia Gonzalez denominou os efeitos psíquicos dessa idealização racial como neurose cultural brasileira — uma estrutura coletiva que naturaliza o racismo, silencia violências e transforma desigualdades em rotina.

Essa neurose atravessa gerações e influencia de forma profunda a identidade e os laços familiares. Por isso, proponho, no trabalho psicogenealógico, reconhecer a escravidão e o racismo como traumas transgeracionais e, além disso, investigar como o mito da democracia racial atravessa, silenciosamente, as dinâmicas familiares.

Como o mito da democracia racial se expressa nas relações afetivas

Exploro esse olhar com mais profundidade no artigo Família de todas as cores: desvendando os impactos do mito da democracia racial nas dinâmicas familiares no Brasil, publicado no livro Psicogenealogia: temas e reflexões (2025). Nesse texto, proponho incorporar, ainda, os conceitos de neurose cultural brasileira, de Lélia Gonzalez, e o pacto narcísico da branquitude, de Maria Aparecida Bento, à psicogenealogia. Ambos ajudam a compreender como os privilégios se perpetuam e como as lógicas de pertencimento funcionam, muitas vezes, por meio de exclusão racial.

Essas lógicas surgem disfarçadas de cuidado, conselho ou elogio. Frases como:

– “Ela tem traços finos.”

– “É negra, mas é bonita.”

– “Cabelo liso é mais apresentável.”

…revelam, portanto, crenças internalizadas que associam valor, beleza e dignidade à estética branca. Pactos inconscientes definem quais corpos merecem afeto pleno e quais precisam, portanto, se moldar para caber. Essas ideias se instalam no cotidiano, estruturam expectativas, afeições e até, em muitos casos, as possibilidades de pertencimento.

Curar não é esquecer: é reconhecer e reorganizar

Como escreveu bell hooks: “Embora quisesse conhecer o amor, tinha medo de ter intimidade de fato.” Essa frase recorda que o modo como se aprende a amar nasce de heranças afetivas. Muitas famílias negras e miscigenadas aprenderam o afeto em contextos de escassez emocional, sobrecarga e dureza — especialmente quando o reconhecimento da identidade foi negado ou condicionado.

Reconhecer esses legados não significa reviver a dor como destino, mas, antes, compreendê-la como passagem. Como afirmou Lélia Gonzalez:

“A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora.”

Ao trazer a questão racial para o centro da escuta psicogenealógica, criamos espaço para acolher memórias negadas, afetos distorcidos, silêncios herdados e crenças transmitidas sem consciência. Assim, a identidade se reconecta com a verdade, os vínculos se reorganizam e as relações deixam de se basear em pactos de apagamento para se fundarem, gradativamente, em escolhas conscientes, enraizadas na dignidade e na liberdade de ser. Nesse gesto delicado, persistente e amoroso, começa, de fato, o trabalho de transformação.

Nós trabalhamos cuidadosamente esses e muitos outros temas em nosso atendimento terapêutico. Clique aqui e descubra como podemos acompanhar você nessa jornada.